《少有人走的路》导读其一:自律

这本书名为《少有人走的路:心智成熟的旅程》,显然这是一本教我们如何提升自己的心智从而使其趋于成熟的书。相对于心智成熟,我更愿意将其理解为心智成长。原因在于要让我们接纳书中的观点从而提升自己的心智,首先需要我们承认一个事实——我的心智是不成熟的——这多少有些让人不舒服。然而有谁能给心智成熟定一个明确的标准用以判断谁成熟谁不成熟呢?又有谁敢拍着胸脯说自己的心智是成熟的呢?正如书中所说,心理疾病患者在第一次和心理医生见面之前就需要放弃“我是正常的”这一自我形象,承认“我不正常,是一个脆弱而不成熟的人,需要心理医生的帮助”,这在我们的传统文化中格外艰难。殊不知,不成熟不完美才是人生的“正常”, 我们的心智都需要成长。心智成长的条件之一是自律,主要包括延迟满足、承担责任、尊重事实、保持平衡四个方面。

一、 延迟满足

延迟满足的意思是先苦后甜,比如学生先写完作业再玩,我们每天工作时先挑选自己认为最棘手的事情做完然后再做轻松的等。不能延时满足则表现为:①自制力差,贪图一时的安逸,做事缺乏耐心,不能持之以恒等;②遇到难题时只想尽快脱身,尽量缩短自己与问题接触的时间,不愿意花足够的时间来应对不舒服的感觉,不愿意冷静地分析问题。虽然将来解决问题能给我们带来更大的满足感,但我们却不愿意承担眼下的痛苦,哪怕是一两分钟也不行;③做事拖延,逃避问题,等待问题自行消失。

不能延时满足的成因包括父母不能以身作则和父母对孩子缺少爱两个方面。如果您问:“天下有不爱孩子的父母吗?”我的答案是:“当然有!”只是很多时候我们并不明白自己说话做事的心理动机,很容易自欺欺人而已。比如有的父母使用严厉的手段体罚孩子并扬言打在儿身痛在娘心,但其本质并不是教育也不是爱,而是发泄自己心中的不满和怨气。有的父母为孩子包办一切付出一切,其心理动机是需要维护自己是一个好父亲好母亲的形象,本质上还是为了自己,因此他们其实并不关心子女真正需要的是什么。爱是一个幌子,这个幌子欺骗的是我们自己,掩盖了我们很多自私。那么什么才是真爱呢?关于爱,本书会要一个章节专门来讲,因此此处不做过多赘述,只对其表现形式做一个简单的说明。爱的表现形式为欣赏、照料和陪伴。

只有父母的爱能让孩子感觉到自己是一个有价值的人。一个人首先要认可自己,觉得自己有价值,才会自我珍惜,自我照顾,而不是自暴自弃。以时间为例,我们只有认为自己很有价值,才会认为自己的时间有价值,才会加以善用。孩提时代缺乏父母的爱和照顾,会使其内心缺乏安全感,生活在恐惧的阴影中。这种恐惧感会一直保留到成年,使我们觉得未来太遥远,太渺茫,太不可靠。既然来日不可期,我们为什么不透支未来满足当下呢?

二、 承担责任

承担责任指的是心理层面的,包括以下三个方面:

1. 不为自己找借口。比如学生时代,不想学习时冬天太了冷,夏天太热,春困秋乏都能成为理由。而大学时一个比较要好的朋友却说不能以感冒为理由把自己当作一个病人看待。

2. 不把责任推给外界,这样解决不了问题,只会徒增痛苦。当然也不能把责任全归给自己,这样会把自己逼疯的。我们需要的是正确归因,分析清楚哪些是内因哪些是外因,外因中哪些是我们无法改变的,分析清楚后对自己的行为作出调整与之相适应。

3.分清哪些结果是自己选择的必然,哪些是环境本身的残酷,不要因为自己的选择而憎恨外界。

三、 尊重事实

坦白说,这部分是最难理解的。文中反反复复说到“人生的地图”,我将“人生的地图”理解为心智模式。所谓尊重事实,就是保持开放的心智模式。

那么 “心智模式”又是什么呢?首先,心智模式包含了你对自己及周围世界的一些看法、观念、定义;然后,在这些看法、观念、定义的基础上,会形成你自己的一些观察的套路、思维的套路、反馈的套路。我们的心智模式不仅影响我们如何认知周围的世界,还决定我们采取何种行动。

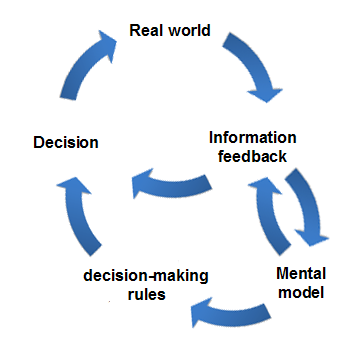

我们呱呱坠地时大脑是一张白纸,随着年龄和阅历的增加我们形成了自己独特的性格和观念,这些性格和观念影响着我们对周围事物的看法和互动方式。童年时我们的心智模式都是开放的,如下图所示。此时信息反馈会与心智模式交互,并导致心智模式发生变化,因此年轻人更能够适应外部环境的变化。

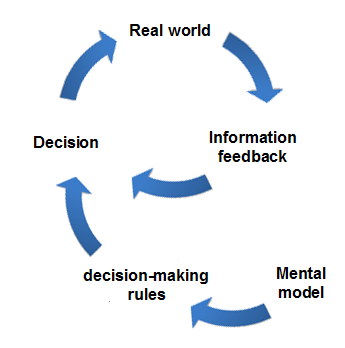

世界不断在变化,花开花落,生老病死,文化出现继而又消失。我们从弱小的需要依赖父母的孩子成长为有力的,被他人依赖的父母。当我们生病或者衰老时,力量再次消失,再次变得虚弱,需要依赖他人。我们贫穷时世界是一个样子,富裕了又是另外一个样子。我们的心智,本应该随着外界的变化不断调整、不断完善以便与其相适应的。然而,随着年龄的增长,我们却可能关上自我心智成长之门,使其变为下图的样子。

人生苦短,我们只想一帆风顺。我们由儿童成长为青年人、中年人乃至老年人,我们慢慢的认为自己的心智各方面都完美无缺,一但新的信息与过去的观念发生冲突,需要对其进行大幅修订时,我们会感到恐惧,因此我们宁可对新的信息视而不见。我们不仅抗拒新的信息,甚至指责新的信息是混淆是非,说他们是异端邪说。我们变得不容置疑,想控制周围的一切,使之完全符合我们固有的认知和观念。我们抱残守缺,花费大量的时间和精力去捍卫陈腐的观念,所带来的痛苦远比完善自己的心智多。

正因如此,我们才需要接受外界的质疑和挑战,使用一生的时间不断进行严格的自我反省。我们需要一辈子保持诚实,不要欺骗自己。需警惕,欺骗自己比欺骗他人更容易,发现被自己欺骗比发现被别人发现更难。

需要注意的是,很多时候我们并不知道自己做某件事的心理动机,比如我们很容易打着对孩子好的幌子来控制孩子的一切,打着保护孩子的幌子来维护父母的权威,避免孩子发出挑战。有些认知和观念是无意识的,不经人提点我们很难对其进行了解,进而对其进行解构,比如回避型依恋。关于回避型依恋,请看此处,此处。

四、 保持平衡

所谓保持平衡,我理解为把握做事的度。比如我们不能人云亦云,也不能固执己见。我们需要诚实守信,却不可以何时何地都把真相和盘托出。我们不能只顾自己的需求放纵自己成为“巨婴”,也不能逆来顺受,终身遭受欺凌和压制。这样的例子还可以举出很多很多。保持平衡是最难的,因为没人能为平衡点画一条线定一个标准,一切需要自己灵活把握。

Tips:因为我的英文实在太差,读的是中译本,翻译的很生硬,感觉逻辑也比较混乱,因此我总结得也没什么底气。建议您去读读原书,最好是英文的。